https://tomoyononaka.com/wp-content/uploads/2022/12/e5efb9425c5fbbbea07f598f580ce9c0-1024×719-1.jpg

「潮」1995年7月号「政治と政治家への注文」に寄稿したもの。

26年前の参議院選挙の前に書かれました。

https://tomoyononaka.com/wp-content/uploads/2022/12/e5efb9425c5fbbbea07f598f580ce9c0-1024×719-1.jpg

「潮」1995年7月号「政治と政治家への注文」に寄稿したもの。

26年前の参議院選挙の前に書かれました。

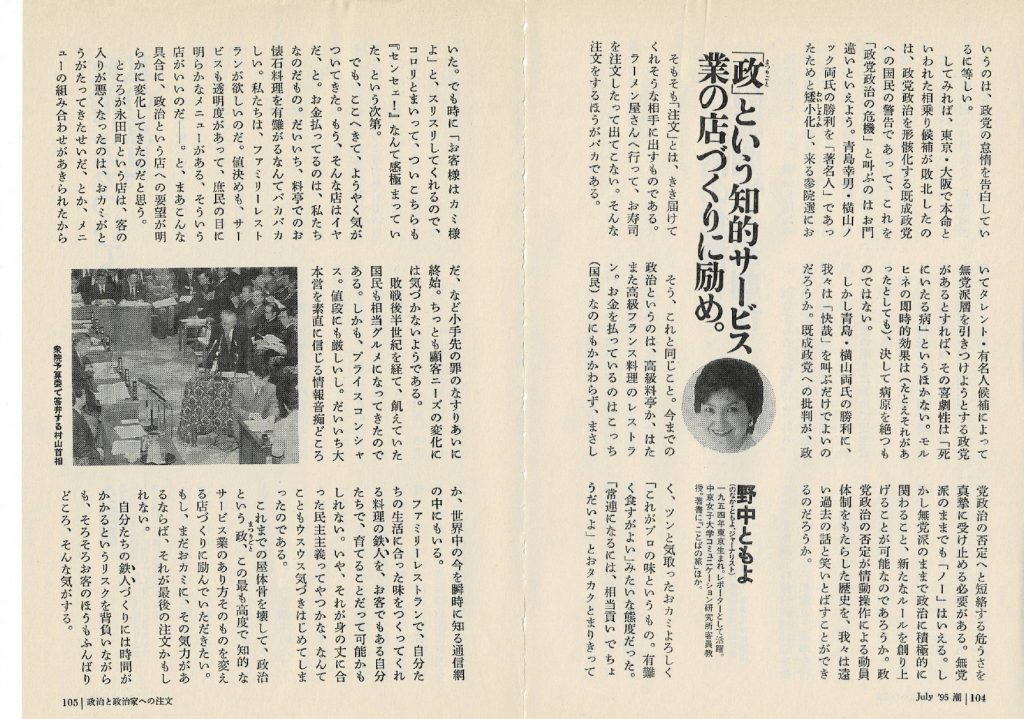

ちょっとだけ、自慢げに…。と言っても、スタッフが書いているのは、十二分に承知のスケ。ですが、かの、スタンリーキューブリック監督からの、これは本物のサイン入りのお手紙をいただいたので、きゃ〜♡。

ちょうど婚約を決めたトキメキの時代とともに、ドキドキ嬉しかったことをご報告メール、です。「時計仕掛けのオレンジ」「シャイニング」は衝撃的でしたが、何と言っても「2001年宇宙の旅」。人間の意識や心と表現される様々な「ファンクション」の領域の広がりを教えてくれた監督です。

映画好きで、「クロワッサン」や「エル」等の雑誌で映画評を書いていたこともありました。

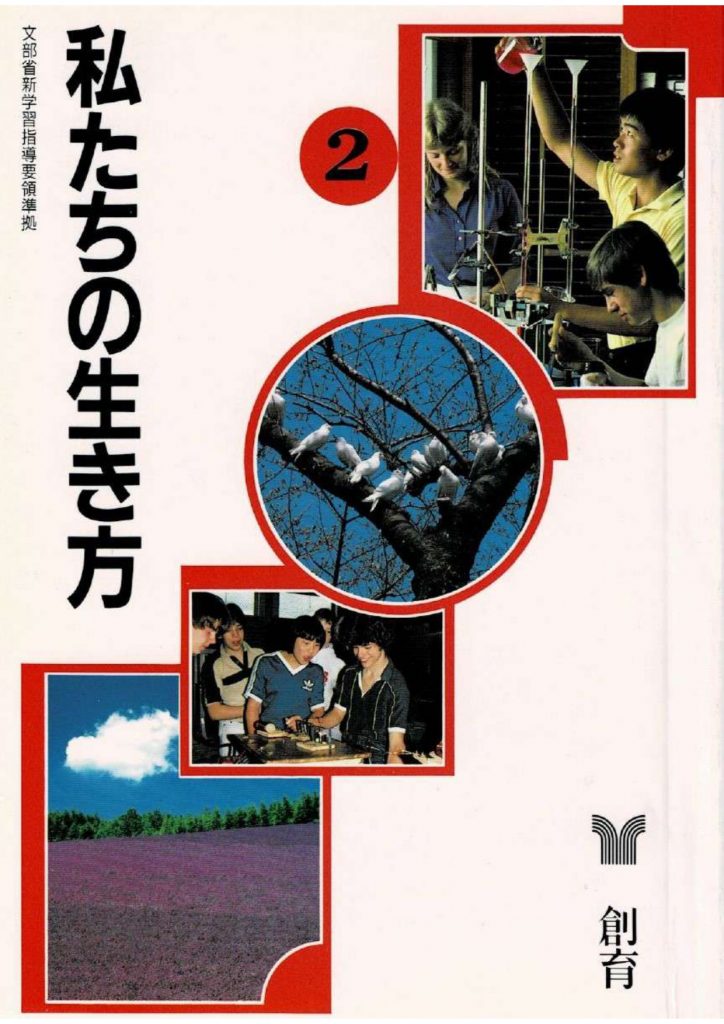

教授、という肩書きをいただき教壇に立つようになってから、40年近くなるのかしら..と、ため息をついて発見した、新聞の記事。

女子大学の学長でありながら、シングルマザーとして出産。そのまま学長職を務めるその生き様に、ひどく感動。日本の教育界にも、こんな女性が!また、その彼女を支える大学の経営陣や先生方の存在があることに大いに衝撃を受けた。

そのことに大いに動かされて、紹介され、教壇に。若いエネルギーに溢れた学生たちにも、逆に、たくさんの力をいただけることを学び始めた。

1987年5月15日「毎日新聞」記事より

女性キャスターがテレビに出始めたころのインタビュー。

https://tomoyononaka.com/wp-content/uploads/2022/12/c900ae0b760f6aa7c32379bcbb165104-789×1024-2.jpg

あの「Number ナンバー」からの取材依頼を受けて、一同、オーっ!やりましたね〜。と打ち合わせ室で手を叩いた。それまでフジサンケイグループの「プロ野球ニュース」しかなかった夜のスポーツ番組に新風を、と始めた「サンデースポーツスペシャル」だっただけに。

とにかく勝敗は正確に。でも、その裏にある「人間模様」にかならず光を当てよう!を合い言葉に動き始めた頃だった。人生を賭けて、そのスポーツに挑んでいるたくさんの男たちや女たちに現場でお会いできる、貴重な体験をさせていただいた番組でもある。

嗚呼、懐かしきあの時代!と言いたくなってしまいます。「とらばーゆ」発刊前から、そのコンセプトメークに携わっていたご縁での依頼を受けた記事。学生時代のアルバイトで「減点パパ」という、確か日曜日夜のお笑いファミリー番組のうちのコーナーの取材と脚本書きをしていたNHK。その後「600こちら情報部」という、これも、NHKとしては初の試みとして「報道局」と「番組制作局」という、まるで別会社のように、仲の良くない部局(笑)が共同で作り始めた夕方の番組のリポーターに。ダイアナ妃となるチャールス皇太子とのご成婚のリポートをしたことがきっかけになり、この年、報道局内の「外信部」の番組でキャスターとしての仕事がスタート。

いつも、新しいことにチャレンジする心意気に溢れる仲間や先輩に恵まれていたことに感謝です。いずれの番組も「会長賞」をいただいた記憶があります。

デルファイという名の通り、いろいろな角度の人からのオピニオンを集めての雑誌特集。テーマは「新人類」についての考察だが、今読んでも、いつも変わらない私のパースペクティブだな、と。言い方を変えれば、私は、何についても「懐かしくて新しい捉え方」だな…。ん?「不易流行」?。あまり意識してこの言葉と付き合うことはないけれど、今、ふとよぎってくれました。

当時、若者を「もてはやす」ニュアンスを加えて(プラス、こいつら読解不能の意も込めて!)

使われていた「新人類」という表現。使い出した「旧人類」の頭の硬さの方が、気になっていたのを思い出す。

なんと教科書に登場です!中学二年生用。

人生そのものや、職業選択など 「生き方」全般について。私は、特に「自立」について。職業の選択そのものが 自立することとイコールで捉えられがちな日本。でも、就職や職業ありき、 ではなく、まず一番大事なことは、自分を確認すること。自分の好きなこと、 苦手だなと思うこと等、その自己認識から始めることの大切さを伝えたかった。 偏差値なんか、人間の価値とシンクロはおろか、あんまりやくに立たないことを、 この年代に教えたい、と思ってた。「好きこそモノの上手なれ」!この真実。

40年近く昔のインタヴュー。しかも、日本初の、女性への転職・就職用の情報雑誌。実は、この雑誌を創刊するために、当時NY(ニューヨーク)で人気のあった、女性向けの職業情報誌を翻訳、分析をして当時の編集長に決まっていた方と基本のコンセプトメークをしたご縁。アメリカであっても、様々な女性への偏見や制度上の不備を指摘する、当時からエッジの効いたものだった。残念ながら、エポックメークと言われる日本でのスタートには、その過激さは疎まれ、穏やかに参りましょう…風味の仕上がりへと舵は切られて行った。……この頃からの、忖度、気づかいが、きょうびの私たちのテイタラクに、どれほどの影響を与えているのか。

子育てと仕事、というカテゴリーかもしれないけれど、

食べること、についての基本的な捉え方は、全く変わっていない。

とにかく、家族と一緒に「食」を共にすることは、お互いの心と、からだを共振させて、どこかに(多分に親が、子供を、ではあるけれど)不調なところがないか、を共有するためにも、とても大事な「時間」であり、「おこない」でもあるとおもう。

何しろ、ヒトは、食べなければ、始まらないイキモノなのです。だから、イキモノとしての「最小限で、最大限の必需行為」は、大事にしましょう。

「We are What we Eat」!(わたしらは、食べもんで、できとるんやから!)ですからね。

『夏休みの思い出』というお題での小文。というか、特別、門外不出のお写真提供の巻。

おでこの絆創膏は、幼稚園のブランコを、思い切り漕いでこいで、ギュイ〜んとこいだらお空までとどくかなあ….と膝っこ曲げてぎゆい〜ん、としてみた次の瞬間ブランコがくるりん、と上の棒を超えて回転!放り出された「うちゅうひこう児」ならぬ、「おてんば無謀児」の末!何針か縫ったとのことだけれど、「届かなかった」虚しさの方が強く、痛みについてはあまり印象に残っていない。

いくつか触れている、団扇で扇いでもらいながらのお昼寝、とか、入道雲とか…

ほんとに「じねん」の懐に包まれる「夏休み」を過ごせない、きょうびの都会っこは不幸なことだ。季節のお野菜の、あの、元気な味も!

https://tomoyononaka.com/wp-content/uploads/2022/12/ff0ce03e3d53b808a3ffbe9aa589bd56.pdf

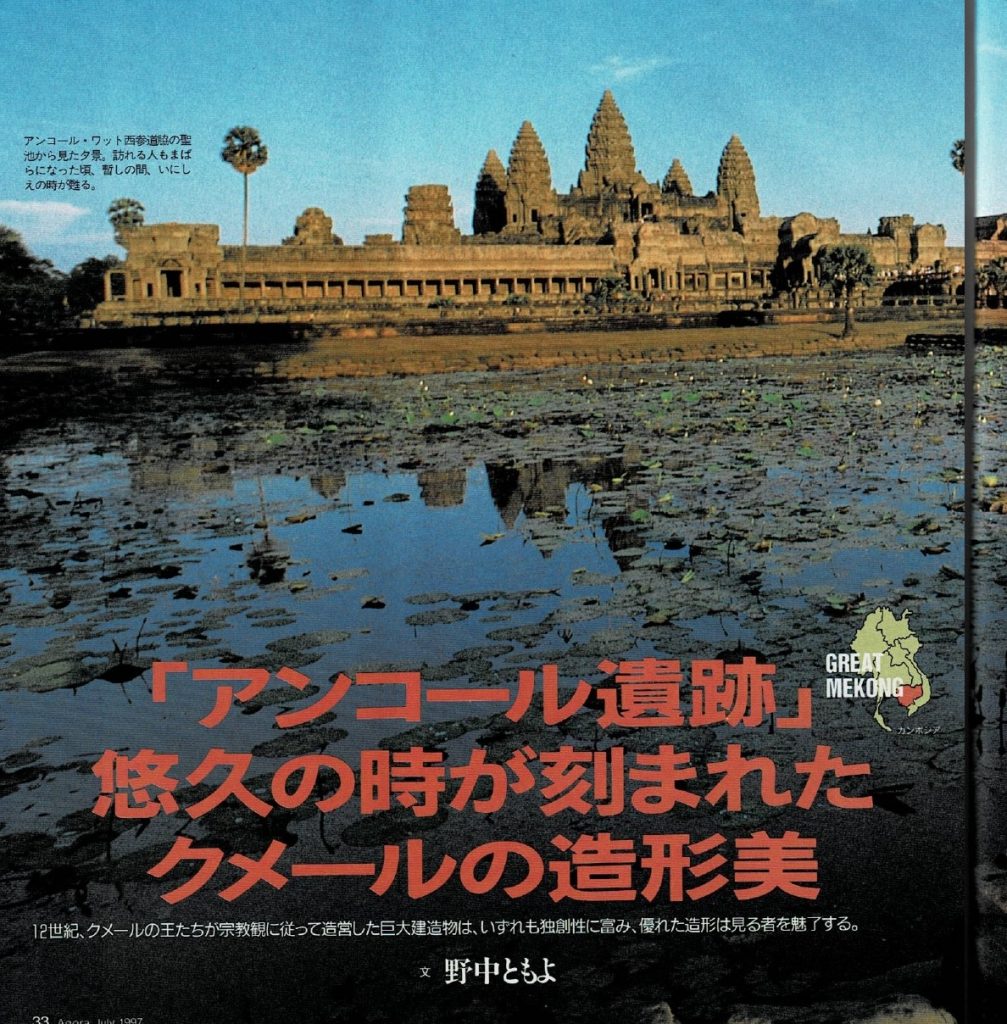

JALのファーストクラス用の雑誌への寄稿。大好きな旅。

NHK時代には、地球を何周くらいしただろうというほど、取材の旅、そして、プライベートでも、当時は休みが取れれば飛んでいた。これは、ODAという名の、日本と開発途上のアジア諸外国間の資金のやりとりが、本当に当事国で当事国の市民の方達の幸福つくりに寄与しているのだろうか、という疑問もあって出た、取材含みの旅でした。別の、子供を持つ親世代のための雑誌にに、連れて行った小学校低学年の娘との旅日記を書いた。幼い瞳が捉える、幼い、貧困国の子供達。教わることの多い旅でもありました。

https://tomoyononaka.com/wp-content/uploads/2022/12/66dc27e23f492d82171ad82f43f6c08a.pdf

就活、なんて略語あったかしらん。の時代の、学生対象のフォーラム。とらばーゆする、は、イコール「転職」する、の意。には、そろそろなっていたようにも思う。

日本での「就職」とは、イコール「就社」。一度入社したら、死ぬまでその社員であることが社会の「オヤクソク」。その中での女子は、どう考えるべきか。熱気溢れていた会場のことはよく覚えています。

COPY RIGHT © 2022 TOMOYO NONAKA ALL RIGHT RESERVED